Fotos y videos por: Sonia Rojas. Intervención por: Isabella Londoño.

“Si yo hubiera sido la que hubiera quedado en esas tumbas”, dice mientras señala las bóvedas que contienen los huesos de los cuerpos no reconocidos –o N.N., como suelen denominarse– en el Cementerio del Sur de Bogotá, “sé que cualquiera de mis compañeras estaría haciendo todo lo posible por buscarme. Pero no son ellas, soy yo, y estoy acá buscando a mis hermanas y a mis hermanos”.

Flor Ariza firmó la paz del Acuerdo de La Habana creyendo en ella. Lo hizo luego de pasar décadas como combatiente de la extinta guerrilla de las FARC. Hoy, debe andar con esquema de seguridad pues su vida, y la de sus hijas, corren peligro: “Hay personas que no quieren que nosotras, como organización que se dedica a buscar a los desaparecidos de este país, continuemos. Tienen miedo de que se conozca la información que tenemos y por eso ahora estamos tan amenazadas y hemos sufrido tantos atentados”, asegura.

En Colombia, tanto la Justicia Especial para la Paz (JEP), como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), reconocen que hay más de 100 mil personas desaparecidas por causa del Conflicto Armado interno. Esta cifra fue compilada por la UBPD luego de unificar bases de datos y registros hechos por entidades judiciales y administrativas del Estado colombiano, fuerzas militares, organizaciones civiles y de víctimas, instituciones académicas, aportantes colectivos e individuales, familiares buscadorxs, entre otras.

Esto, según el Movimiento Sueco por la Reconciliación SweFOR, ubica a Colombia como uno de los países con mayores cifras de personas desaparecidas por causas violentas en el mundo. Un hecho ratificado por la Cruz Roja que, para 2024, pudo determinar que, en promedio, cada 36 horas una persona es desaparecida en Colombia en el marco del conflicto armado.

Son cuerpos que han quedado enterrados en fosas comunes, en tumbas sin marcar. Entre los ríos, entre los montes, en las escombreras. Se han convertido en la causa de las cuchas, de las madres, de las hijas, las hermanas, las mujeres. De las excombatientes.

Para Flor, la búsqueda es una obsesión. Muchas noches no puede dormir pensando en dónde encontrará la siguiente pista, o cómo logrará responderle a las familias que han acudido a ella, y a la Corporación Humanitaria Reencuentros, para que les ayuden a encontrar a sus personas desaparecidas.

Los lunes de almitas en el cementerio

“Es tradición pedirle ayuda a los muertos no identificados”, cuenta Lina Pinzón Martínez, investigadora integral de la UBPD. “Las personas suelen adoptar a los desaparecidos para pedirles favores, ayudas con sus vueltas, a encontrar el amor, o a salir bien en los negocios”, asegura: “Esto ha sido problemático para la Unidad de Búsqueda, que requiere saber qué ha pasado con los desaparecidos”.

El cementerio del Sur de Bogotá inició como un cementerio obrero. Fue construído hacia 1940 por las agremiaciones y asociaciones de obrerxs y trabajadorxs del sector. Se unieron para poder construir bóvedas y mausoleos que conmemoraran a sus compañerxs fallecidxs. Sin embargo, entre 1970 y 1994, también se convirtió en uno de los receptores de los cuerpos sin identificar que llegaban a Medicina Legal desde diversas partes del país.

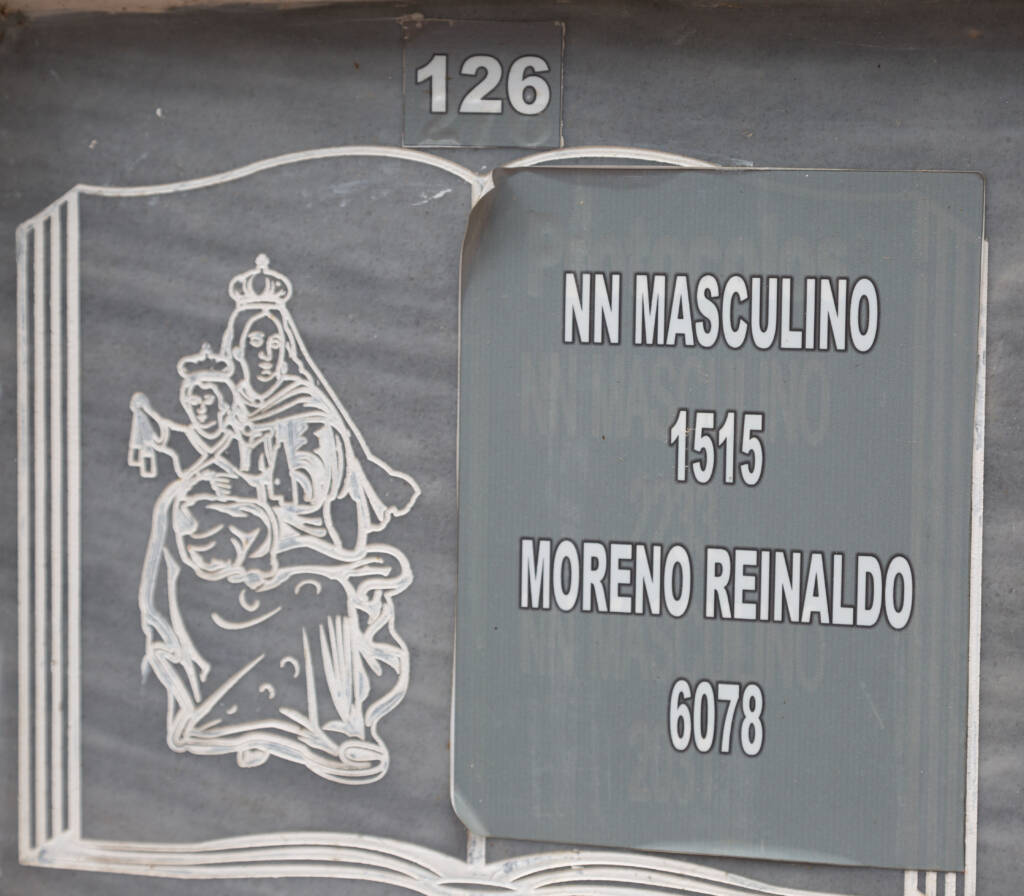

En el pasado, era un terreno mucho más amplio. Por ello, decidieron dividir el cementerio: a un lado, las bóvedas de los reconocidos. Al otro, se abrieron fosas comunes que se convirtieron en el fin de los no identificados. Fue entonces cuando los visitantes del cementerio empezaron a adoptar estas últimas y a traerles homenajes: placas, flores, velas, rezos.

Lina Pinzón explica que, en el 94, la Alcaldía Mayor de Bogotá clausuró las fosas: en parte porque encontraron que las aguas del sector circulaban por allí; y en otra porque las tradiciones de las almitas, o de las ánimas benditas, se convirtieron en un riesgo para las personas de la zona. Entonces decidieron transformar este terreno. Primero, se mantuvo clausurado por varios años hasta que, finalmente, fue transformado en un parque. El Parque Villamayor. Luego, además, decidieron cruzar por allí la ampliación de la Avenida Carrera 30.

Durante esta transformación se logró el cumplimiento de algunos protocolos. Unos de los cuerpos inhumados fueron identificados y entregados a sus familiares; otros terminaron en bóvedas al otro lado del cementerio –muchas de estas bóvedas acumularon hasta nueve restos de cuerpos cuando, como máximo, debían ser dos–.

Sin embargo, hay fosas de las que no quedó registro: “Hoy en día esa es una de nuestras principales preguntas. No sabemos qué pasó con los cuerpos que estaban allí, que, además, sabemos que podrían haber estado relacionados personas desaparecidas forzadamente en Bogotá, militantes de izquierda, líderes sociales o defensores de derechos humanos. Sin embargo, no sabemos si esto quedó debajo de las estructuras duras del parque, o de la Carrera 30”, dice Pinzón.

En la actualidad, las preguntas que rodean al cementerio son varias. Entre la carencia de protocolos, los cambios administrativos y los ritos que rodean las tradiciones de las ánimas –que incluyen modificar las placas y retirar huesos de los fallecidos–, es casi imposible llevar la trazabilidad de los no identificados. Esto llevó a que las bóvedas del cementerio recibieran medidas cautelares por parte de la JEP: fue necesario proteger a los no identificados para, así, poder garantizar la trazabilidad e intentar responder si podrían ser algunas de las más de 100 mil personas desaparecidas de Colombia.

“Hemos tenido que aprender a trabajar en estas condiciones”, señala Pinzón. “Nuestra entidad ha aprendido a trabajar con entidades públicas, pero también con organizaciones de víctimas y, por supuesto, debemos aprender a negociar con las tradiciones locales. Es en medio de todo esto es que rastreamos a los desaparecidos y así intentamos traerle noticias a las familias que cada día continúan buscando”.

Las cuchas tienen razón

Desde que se desmovilizó, Flor Ariza ha dedicado sus días a buscar a aquellos que algún día compartieron filas con ella.

Estuvo, por ejemplo, Ruth. La recuerda silenciosa, tímida. Venía de una familia de muy pocos recursos. Nunca hablaron mucho cuando eran niñas, sólo sabían que eran vecinas. Que compartían el mismo barrio, así como las realidades que las atravesaban: ser mujeres jóvenes en Arauca, una zona campesina abandonada por el Estado y sumida en la guerra.

Allá el control del territorio se dividía entre los grupos paramilitares, la guerrilla del ELN y la guerrilla de las FARC. Más puntualmente, el Bloque Oriental: “Nosotros sabíamos que ellos eran los de la autoridad. Si había un problema eran ellos los que lo resolvían. Los que mantenían el orden. Por eso yo resolví irme con ellos. Para hacer parte de sus filas”, recuerda Ariza.

En las FARC volvió a conocer a Ruth, pero esta vez se llamaba Shirley. Compartieron durante varios años, se hicieron amigas, hasta que Shirley fue reubicada en Boyacá. Allá murió en combate. Sin embargo, su cuerpo reapareció en otro departamento, muy lejos de allí: “La mamá de ella la buscó desde esa época. La buscó por todo el país. Supe que le decían que la veían en un sitio, o en otro. Pero nunca le dieron razón exacta”, recuerda.

La madre de Shirley murió buscándola. Fue Ruth, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros, la que consiguió encontrarla: “Ella hoy en día aparece como un cuerpo identificado no reclamado. Ya ahora estamos cuadrando todo con los hermanos para tomarles las muestras y poder hacerles entrega del cuerpo”, asegura.

Para Flor, la búsqueda es urgente porque sabe que quienes buscan son personas mayores. Son los padres y madres de excombatientes que perdieron a sus hijxs hace décadas y aún lxs están buscando.

“Parte de los ejercicios que también hemos tenido que acompañar incluyen la desestigmatización de los excombatientes”, dice Lina Pinzón. Explica que, para otras corporaciones de víctimas que participan en procesos de búsqueda, fueron justamente las guerrillas las que se llevaron a sus personas desaparecidas: “Pero han sido estas mismas organizaciones de víctimas las que han promovido más integraciones en los procesos de búsqueda. Hemos logrado consolidar mesas de trabajo en las que prima el aporte a la verdad. Porque se ha logrado entender que esta es una meta que compartimos entre todos”.

En el camino, Flor ha conseguido localizar a muchas más personas, entre civiles y excombatientes de otros grupos: “Yo entendí que mis compañeras y yo teníamos información privilegiada para ayudar a buscar a las personas desaparecidas en el país. Nosotras conocemos el terreno, conocimos también las acciones. Por eso sabemos qué pistas podemos ir encontrando”, cuenta mientras recuerda el trabajo que ha hecho con Reencuentros.

Se siente particularmente orgullosa de algo: de los 6 nodos nacionales, 5 están dirigidos por mujeres. Una de esas mujeres es ella. Flor sonríe: “Podría decirle que, al menos, el 90% de nuestra organización está conformada por mujeres. Porque no sólo somos nosotras las que sobrevivimos, sino que también somos las que más nos hemos preocupado por volver a encontrar a las personas desaparecidas. Porque sabemos lo que se siente, y no queremos que nadie más deba seguir esperando a su familiar sin saber qué pasó, o dónde estará”.

Por

Por