La Fiscalía de Investigación en Delitos de Grupos Vulnerables está cerca del metro Salto del Agua. La zona alrededor está repleta de ministerios y oficinas de gobierno que reflejan el abandono de sexenios pasados. Me presenté alrededor del mediodía, llegué antes que mi abogada, así que tuve tiempo para darle una barrida al lugar. Las bancas metálicas, tan heladas que te enfrían las nalgas de inmediato se tambalean en cuanto una se sienta. Todo en esa fiscalía se siente viejo y abandonado, hasta la gente que acude a ella. Una muchacha con muleta no me deja de ver fijamente. Su actitud es rabiosa y lamentable al mismo tiempo; trae unos moretones en la cara y las rodillas. Por lo que sucede en esa fiscalía, puedo suponer de qué va el asunto. Prefiero voltear para otro lado. En la recepción, otra señora está discutiendo con el guardia porque, al parecer, le hace falta un documento para dar seguimiento a la denuncia.

Al poco tiempo llega Verónica, mi abogada. Anunciamos nuestra llegada y el policía de recepción nos pide que nos anotemos en una libreta que parece haberse detenido en el tiempo; antiquísima. Hay cierta resignación en la gente que trabaja en esas oficinas. Ni siquiera te voltean a ver; sus respuestas son monosílabos despojados de humanidad. El funcionario ya nos está esperando adentro. Se llama Ángel y es quien se encarga de llevar los asuntos relacionados con las personas LGBT. Algunos dicen en política pública que somos comunidad y otros que somos poblaciones; honestamente, en esta ciudad es lo que menos importa porque cuando te persiguen, torturan o asesinan, poco interesa tu acrónimo o la diferencia entre travesti, transgénero o transexual. Yo de eso sé mucho. Estoy inscrita en el Mecanismo Federal de Protección a Defensores y Periodistas; mi expediente es el número 004/2022. También estoy reconocida como víctima ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en la Ciudad de México, tengo el folio 007/2022; la hoja dice que es por comisión de Alto Impacto Social y Extrema Gravedad.

”Extrema gravedad”. Lo fácil que es ponerle etiqueta burocrática al trauma que te jodió la vida. Es curioso, nunca me había detenido a leer esos detalles hasta que empecé a desempolvar los kilos de documentos sepultados en mi casa. Tengo peritajes médicos, carnets de citas del seguro social, evaluaciones psiquiátricas, facturas de medicamentos y, por supuesto, toneladas de copias de expedientes penales. Si tuviera que acomodarlos para darle cronología y coherencia a mi propio trauma, sería un caos. Las declaraciones, folios o números no alcanzarían a armar el rompecabezas en el que se convirtió mi vida.

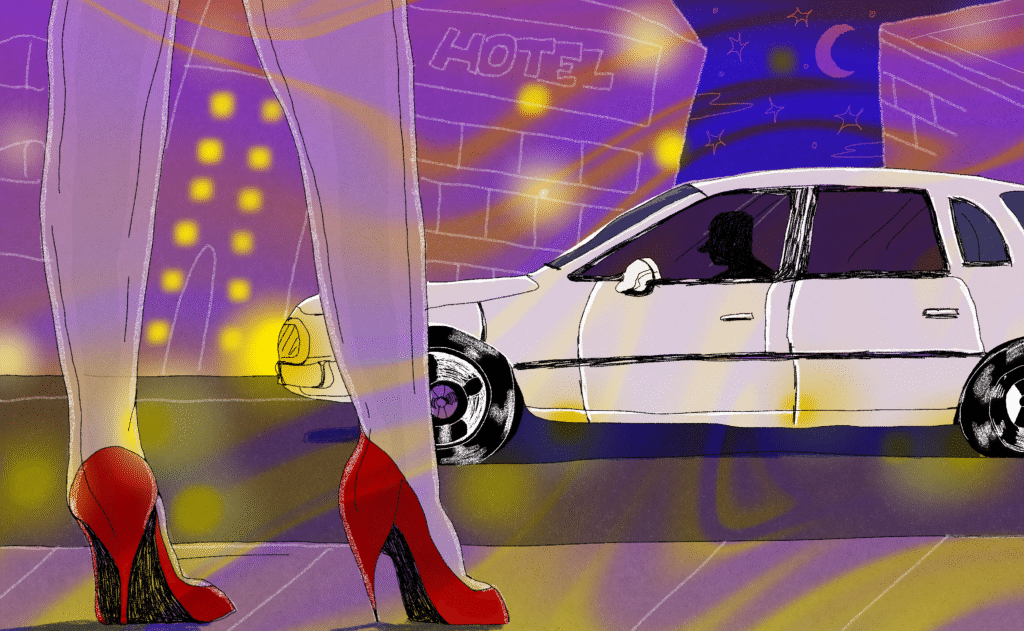

En enero del 2022, alrededor de las cuatro de la madrugada, Alejandro “N” se acercó a hablarme. Venía en un automóvil blanco; no sé absolutamente nada de coches, así que ni pensar en identificar el modelo. Lo que sí recuerdo es que yo estaba fastidiada. Había llegado desde las diez de la noche y no me había hecho más que un oral. Las otras compañeras estaban tomando cerveza; todas habían trabajado menos yo. Así que estaba emputada, a punto de tirar la toalla. Alejandro orilló su auto en la entrada del Hotel Econo Express, a la altura del metro Nativitas; me preguntó cuánto cobraba. La negociación fue rápida y en minutos ya íbamos de camino al hotel. Recuerdo que le pregunté a qué se dedicaba. “Soy instructor de taekwondo”, me dijo. “Ya nos conocemos”. Según él, era la segunda vez que me contrataba.

El Diana es conocido como uno de los hoteles más corrientes y enchinchados de Calzada de Tlalpan, la zona de trabajo sexual más extensa de América Latina en términos de kilómetros. Siempre me han llamado la atención los datos históricos. Por eso también sé que la calzada se llenó de hoteles, porque era la principal ruta comercial de la ciudad desde tiempos de México-Tenochtitlán. Los dueños de estos hoteles, en su mayoría, son españoles. Me conozco prácticamente todos los de la zona: Diana, Parador Real, Harare, Gracia, Econo, Princesa, Condesa. Me sé sus salidas, rutas de evacuación, el tipo de decorado que tienen y hasta el estilo de llave de las habitaciones. Llevo casi dieciséis años putiando en calle y, aun con toda esa experiencia, no anticipé lo que vendría, porque cuando se es travesti y puta, hay pocas certezas.

Comencé a talonear a los diecinueve años. Estaba a mitad de la carrera de Ciencias de la Comunicación en Ciudad Universitaria de la UNAM. Tenía ya tres años que había transicionado; empecé con un estilo gótico y andrógino en la preparatoria y, de repente, ya andaba maquilladísima y entaconada. En ese entonces no había tiempo para lo no binario ni la pansexualidad. Eras joto o vestida y punto. Te aventabas al ruedo como la vida misma. Las travestis prostitutas en la calle aprendemos a ser tajantes y perder el miedo desde que somos niños mariconcitos.

En América Latina, ser travesti es una forma de enfrentar la vida. Por ejemplo, las argentinas lo emplean para evocar a ese pasado de persecución policíaca y abuso del Estado. En Argentina, ser travesti en la década de los ochenta o noventa era asegurar su lugar en las galeras por infringir el artículo 92, inciso B, y 68. Códigos contravencionales que estipulaban multas o arrestos por hacerse pasar por personas del sexo opuesto o por el delito de prostitución en vía pública. Por esa misma época en México existían las razzias, operativos policíacos donde las vestidas y trabajadoras sexuales eran encarceladas en la Plaza Tlaxcoaque o en el juez cívico, dependiendo de dónde te torcían taloneando. También se es travesti cuando te inyectas el juguito de biopolímero para tener más nalgas, o cuando te pinchas tus hormonas de mujer con otras que están empezando igual que tú. Nada de endocrinólogos ni clínicas. Mucho menos Tiktoks sobre nuestros cambios físicos. El primer pinchazo te lo da una madre travesti en la calle. Ser travesti es entrarle a los chingadazos porque nunca falta una más viva que quiere agarrarte de su puerquita en el talón. Así que no queda más que darse un buen ubicadón entre transexuales y rifarse a tiro limpio. Total, del suelo no pasamos. Se es travesti cuando te vas de pedacera al antro después de talonear hasta la madrugada y llegas a los antros de zona rosa. Ahí te topas con todas las transexuales pirujas de Calzada de Tlalpan, Insurgentes y el centro, las principales zonas de trabajo sexual de la ciudad. Ser travesti, recordando ese pasado represivo de las prostitutas que nos precedieron y las que seguimos en las calles, es lanzarte al ruedo sin miedos, es ser contundente y cínica para enfrentar lo jodida que es la vida con algunos cuerpos.

Por supuesto que antes ya había tenido problemas con clientes liosos que no quieren pagar lo que acordamos, que en chinga se ponen agresivos o “paniquiados” por el alcohol o el perico. Incluso con clientes que quieren que les regreses su dinero porque no quedaron satisfechos con el palo. Claro que las putas nunca regresamos el dinero ya sudado de nuestras nalgas. Ya tengo colmillo en esto de la putiada, pero cuando Alejandro “N” me dio el primer chingadazo, supe que esto era otro pedo. No eran golpes normales, venían cargados de saña. Enseguida vinieron las cuchilladas, la primera en mi cara a la altura de mi boca, la segunda en mi cabeza y después en mis manos. Ahí entendí que era todo o nada. Era su vida contra la mía.

¡Te vas a morir, pinche puta! Fue lo que alcancé a escuchar. Le solté un patadón. En el forcejeo pude abrir la puerta de la habitación y lanzar un grito como chillido de puerco. Llegaron entonces Gerardo, Bertalino y Jonathan, trabajadores del hotel con quienes este desgraciado descargó su cuchillo. Alejandro tenía muy claro que iba a asesinar a quien se le pusiera enfrente. El saldo: cuatro personas lesionadas gravemente. Una tentativa de feminicidio y tres tentativas de homicidio integradas en carpetas de investigación en el reclusorio en Xochimilco e Iztapalapa. Ahí empezó mi viacrucis. Más de tres años de audiencias, peritajes, entrevistas, revictimización y mucha, pero mucha violencia institucional después, sigo aquí sin encontrar justicia, mucho menos reparación.

En el contexto de la justicia en México, la letra “N” generalmente significa Nombre No Conocido o No Revelado. Viene de la expresión latina “nomen nescio”, que quiere decir nombre desconocido, y se usa para proteger la identidad y presunción de inocencia de una persona acusada o investigada por un delito. Pero yo sí sé el nombre completo de mi agresor. Me lo recuerdan cada semana cuando llegan notificaciones de la fiscalía. La última fue un apercibimiento en el que se me notificaba que no podía acercarme a Alejandro L. M. Este señor me denunció por amenazas; el padre de quien intentó arrebatarme la vida ahora me estaba acusando de ser yo la agresora. La ironía. Mi agresor me ha arrancado la paz incluso dentro de la cárcel. Es curioso que hoy el sistema de justicia y los medios de comunicación protejan su nombre con una “N”, mientras yo he quedado expuesta desde que decidí armar un desmadre en el edificio del infame Poder Judicial. Aparecí en todas las noticias y me hice viral en TikTok por culera y mala víctima. Ahora ya no soy Natalia la activista, sino la travesti pedera.

Esto no se me ocurrió de repente. Fue una respuesta automática por años de revictimización. Mi feminicida ha interpuesto todos los amparos posibles. México es el país de los amparos. El último lo puso a mediados del año antepasado. Con el amparo 844/2023 en relación a la carpeta 007/0269/2022 [otra vez los pinches números], mi agresor ganó una resolución para que le cambiaran la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arraigo domiciliario. En pocas palabras, que el muy cabrón, a pesar de casi asesinarme y llevarse de tajo a otras tres personas, podría llevar el proceso en libertad. Cuando me notificaron de esta resolución, quedé apendejada. Mi mente ni siquiera estaba procesando lo que me decían. Aún recuerdo la voz al teléfono de la funcionaria del Poder Judicial: —Si llega a tener algún problema, puede comunicarse a los teléfonos de emergencia. ¿Algún problema como… que ese culero me termine de rematar? Así que decidí ejecutar el último recurso al que nos orillan a las sobrevivientes en este país: les armé un desmadre en pleno edificio del Poder Judicial, allá por el centro. Rompimos las puertas de vidrio y pintamos sobre las letras de metal de la ciudad judicial: Transfeminicidas. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que sucedió ese día. Eso es lo que es este sistema corrupto y tardío.

Han pasado más de tres años desde que Alejandro “N” y yo estuvimos en esa habitación del hotel Diana. Casi cuatro años que han tenido consecuencias en mi vida, que ni siquiera hay forma de apalabrar: antidepresivos, ataques de pánico, insomnio, hipotiroidismo, estrés postraumático, violencia y desolación. Ese día conocimos hasta dónde pueden llegar las familias de nuestros agresores y la infamia del sistema de justicia. El colectivo No Más Presos Inocentes es un grupo de choque “antigénero” que, desde 2023, ha tomado fuerza en todo el país. Señalan que los hombres son el “blanco perfecto” de denuncias falsas porque no hay equidad para ellos. Su objetivo: golpear y revictimizar a mujeres que tenemos carpetas de investigación por delitos de género. Su modus operandi: acudir a las audiencias de las víctimas, deslegitimar y poner en juicio nuestra credibilidad. Llevan a niños y personas de la tercera edad como carne de cañón. Lo habían hecho principalmente en redes sociales, pero este año la violencia escaló. Se presentaron en mi protesta para increparme y decir que yo lo he inventado todo. Que soy una “sexoservidora”, que pertenezco a una banda delincuencial llamada “Las goteras”. Utilizan todos los recursos posibles: el estigma sobre el trabajo sexual, que no soy más que una prostituta que miente y quiere venganza por todas las trans, que Alejandro “N” es un buen hijo y estudiante con pasantía en Derecho. Como si los feminicidas distinguieran entre profesiones y oficios.

No soy la única a la que se lo han hecho. En febrero de 2024 iniciaron una campaña de desprestigio contra Ana Katiria Suárez, fundadora de la organización Voces Humanizando la Justicia, después de que ella se involucrara en la defensa de sus tres sobrinos por violencia doméstica. Ana tuvo que huir del país ante la persecución. Desde diciembre de 2024, el colectivo también agrede sin reparo en redes sociales y en audiencias a las jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional que denunciaron a Diego “N” por crear y vender material sexual de compañeras, alterado digitalmente. El caso llegó hasta la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hace poco Diego fue sentenciado a 5 años de prisión.

El 16 de enero de este año la vida me cambió para siempre. Aparecimos en todos los titulares del día siguiente: “Transexuales vandalizan edificio del Poder Judicial”, “Activistas trans protagonizan riña”, como si se tratara de un pleito entre borrachos en una cantina. Mi vida no ha vuelto a ser la misma. Tuve que cerrar mis redes sociales, cambiarme de casa y hasta pedir medidas de protección para mi familia, porque en este país el trauma no acaba cuando logras sobrevivir a la infamia de un transfeminicidio. El trauma se vuelve un verbo conjugable en todos los tiempos: pasado, presente y futuro.

La lucha por sobrevivir se reitera en nuestro sistema de justicia. Casi cuatro años desde que Alejandro “N” por poco me quita la vida. Medicamentos psiquiátricos, decenas de terapias, años de depresión, dos cirugías para borrar cicatrices y seguimos en el mismo lugar. No hay sentencia ni reparación, solo se acumularon copias y más copias de expedientes. Y acá estoy, nuevamente, en este edificio deteriorado de la Fiscalía de Grupos Vulnerables. Hace poco me llegó la notificación de que miembros de este colectivo y el padre de mi agresor me denunciaron por el delito de “amenazas”. Pasé de ser una sobreviviente a ser la agresora. Me convertí en mala víctima porque esas no son las formas. Cavé mi propia tumba por gritar que el Estado me había fallado. El ministerio público nos explicó la situación. Debo comparecer ante las acusaciones. Ahora no solo tengo que tragarme el proceso judicial que se ha prolongado desde el 2022 por tentativa de feminicidio; también me tengo que tragar la mierda de la familia de Alejandro “N” y el grupo de choque en el que están.

Mi caso se convirtió en el primero en ser tipificado como feminicidio en grado de tentativa hacia una trabajadora sexual en el país. De ganarlo, sería la primera vez que se logra una sentencia y medidas reparatorias a una mujer transexual aún viva en América Latina.

Pero no todo es malo. La jueza federal que le había concedido el amparo le negó el cambio de medida cautelar a Alejandro. El miedo no anda en burro y, si algo me han enseñado tantos años de activismo, es que la protesta social es poderosa y, a veces, la única alternativa ante la infamia. Mirar y señalar de frente a quien te ha hecho tanto daño le asusta al poder. Jessica Lange dice en la serie norteamericana American Horror Story: “Ten cuidado si miras al mismísimo demonio a los ojos. Recuerda que él te regresará la mirada…”

Que Alejandro siga en prisión no ha sido gratis; me ha cobrado factura en mi propio activismo. Me volví incómoda para los activismos de las buenas formas. Me dejaron de invitar a mesas de trabajo y eventos desde que, el 14 de enero, interrumpí el discurso de la fiscal Bertha Alcalde en el foro República para las Mujeres, donde estaba la jefa de gobierno Clara Brugada. Les grité desde el dolor que esta ciudad asesina a las mujeres trans y las pocas que logramos sobrevivir solo encontramos revictimización y violencia institucional.

Los activismos nos tienen que dejar de doler. No es posible luchar con cuerpos enfermos, entristecidos, enojados por el peso de tanta violencia. Necesitamos reinventar otros caminos para sanar en justicia y no necesariamente en los términos de la justicia penal.

Ahora, mi abogada y yo estamos aquí, sentadas en este escritorio viejo de la fiscalía, haciendo anotaciones de las incongruencias y falsos datos de una denuncia que no tiene pies ni cabeza. Así es el camino de miles de víctimas a las que no solo no se nos ha hecho justicia. Nos han querido acallar por gritar que si la justicia no es pronta ni expedita, entonces no es justicia.

Cada vez que vengo a este edificio abandonado, me acuerdo de la película Fe, Esperanza y Caridad, dirigida por Jorge Fons y protagonizada por Sara García; la coprotagonista, una joven Katy Jurado, debe emprender un peregrinaje burocrático para poder recuperar el cadáver de su marido, asesinado en una pelea callejera en algún lugar olvidado de las ciudades perdidas. La última secuencia de la película me aterraba desde que era niño; en primer plano, el rostro desencajado de Katy Jurado gritando en llanto ante tanta desesperación. ¿Quién diría que esa escena que marcó mi infancia se convertiría en mi propia búsqueda de justicia?

El tiempo del Estado no es el tiempo de los pobres. Los tiempos del Estado no son los tiempos de las putas. La justicia testimonial no está del lado de las travestis. Pero a diferencia de Katy Jurado en la película, todavía me queda mucha, pero mucha rabia para seguir caminando entre tanta infamia.

Por

Por